IT勉強会改め"Digital Frontier #1"に参加してきたので、この会のポテンシャルについて考える。

ちょっと(かなり)遅くなるのだが、先週の土曜(2/7)にDigital Frontierグループの勉強会に参加した。いやいや、良い会でした。

Digital Frontierってなんじゃいな

- digital divide(デジタルデバイド)に負けないの木下さん*1と、

- 在日中国人が総合商社から…のキュウさん*2と、

- Blog not foundの米本さん*3の

3人が中心になって始めたメーリスの名前が"Digital Frontier"。メーリスが活発で面白い。僕も学科の同期を中心にしてシューカツメーリス作ってみたが既に廃刊してたりするので、このフレッシュさがいいなぁと思いつつ参加させてもらっている。

ともかくそこを震源地として、WebやらPCの使い方を共有しあう勉強会とかやろうぜ、という話が起こり、土曜の朝っぱらから同世代の12人が集まって白金台のカフェで第一回勉強会が開催されたわけです。

メンツがいい

はあちゅう主義。|yaplog!(ヤプログ!)byGMO

「伊藤春香です。特技は炎上です」

このアルファブロガー言い切りおった...!( ゚Д゚)

どんなことを書けばどう反応するか、という理論を体得しているらしい。素晴らしい。炎上コンサルティングとかあったらお願いしたいですね(結構本気)。

また、

- 404エラー|Ameba(アメーバブログ)の松田さん、

- 株式会社エイリスト・酒井一樹のTwitterログの酒井さん、

- ○○的なsomethingの山田さん、

あとはURLはないものの、金融ITな感じの大学の先輩であるとか、ベンチャーに就職してこの日の午後にイベントを主催していた方とか、Creative Commonsに関わっているマカーの人とか、非常に濃いメンツでした。今後ともよろしくです。

こうしてオフで顔を合わせておくと今後のコミュニケーションが取り易くなるし、さらにイベントが発生したりするのだろうな…と、一年前のハチロク第一回お食事会を思い出した。実は僕はこのときがオフ会初体験だった。思えば遠くへ来たものよ。

金曜の深夜だからバイオな俺がハチロク世代お食事会の感想でも書いてみる - ミームの死骸を待ちながら

あれからもう一年も経つのか、というよりも一年前はこの程度のことを考えていたのか、という気分になる。ネットやばいね。

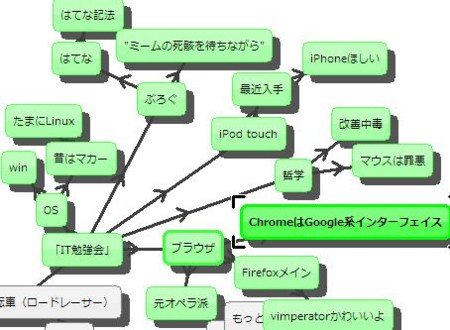

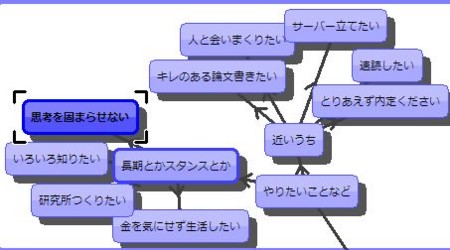

...などとのたまう僕は、今回、他のみんながテキスト形式でコンパクトに自己紹介レジュメをまとめている中、形式指定を読み飛ばし、FrieveEditorで作成した空気を読まない感じの自己紹介レジュメを提出してしまった。

正直すまんかった。

話したことなど

- 自己紹介に始まり、

- みんなのブラウザやWebツール使用状況に関するアンケートとか、

- 個々人のWebブラウジングを実演するとか、

- 社会に出る前に学生という立場を利用していろいろやったろうぜとか、

- ブログでアフィリエイトってどうやれば効率的なの、とか、

- 今後どんなイベントやっていこうかとか、

だいたい2グループに分かれてわいわいやっていた。

会の方針としては月に一回程度のペースで勉強会(例会)を開催、メンバーはある程度の基準を設けて人数抑え気味にいこう、という話になった。

デジタルデバイドってなんなのさ

以下は、先日書いた(世代ではなく、個人の間に起こりうる"デジタルデバイド"に負けないために - ミームの死骸を待ちながら

ブログのタイトルにもなっている"digital divide"について、自論を聞かせてもらう。視点の深さ、重要性に気付かされた。

世代ではなく、個人の間に起こりうる"デジタルデバイド"に負けないために - ミームの死骸を待ちながら

なるほどね。ライフハックあなどれんわ。また今週末に書く。

と書いたヤツの内容であり、要は続編でもある。

デジタルデバイド(digital divide)

周囲を見ても、いまひとつデジタル機器を使いこなせていない人が多い。一方でものすごいスキルと知識を持っている人もいて、この間のギャップがデジタルデバイド。IT用語辞典によれば次のように定義されている。

若者や高学歴者、高所得者などが情報技術を活用してますます高収入や雇用を手にする一方、コンピュータを使いこなせない高齢者や貧困のため情報機器を入手できない人々は、より一層困難な状況に追い込まれる。いわば、情報技術が社会的な格差を拡大、固定化する現象がデジタルデバイドである。

デジタルデバイドとは 【digital divide】 - 意味・解説 : IT用語辞典

世の中に対してどう影響をあたえていくか

今のところの僕の印象として、木下さんは"思考の行動力"があるというか、思いついたことを即座に外向きのアクションと結びつけることができる。それはブログを見ても感じ取れるが、話の節々から、"ITを使いこなすことで、もっと世の中が良くなる、面白くなる。"といった視点をもっていることが垣間見える。これはすごいことだ。

このグループの「内輪で交流する」というのは割と二の次なような気がしていて、僕が見るに、このコミュニティが最も価値を持っているポイントは「外に向けて動いていく」その機動力のように思われる。実際に現在も、スゴイ人にアプローチしてお食事会を開催したり、いろいろと計画が進んでいる。なんという機動力。

ともあれこの強みに価値を置いて、コミュニティ内のライフハックに傾倒しすぎることなく、むしろ上手に武器として使いながら、会全体の方向性としては

「デジタルスキルを個人として/集団として向上させることによる世の中への影響」

とその実現案を具体的に詰めていって、行動を起こしてフィードバックを受け、探求するコミュニティになれば面白いのではないかな。

これを突き詰めていくと、だんだんと技術と社会のギャップのようなものが見えてきて、いま世の中はどのレベルの技術をどう扱っていて、どのポイントを付けばデジタルデバイドを埋める方向に(もしくは逆の方向に)世の中は"傾く"のか*4が見えてくるのではないか。

そのような情報を体感として得ること自体がメンバーにとってプラスになろうし、もっと進んでその"divide"を体系化することができれば、それこそIT企業垂涎物の情報で、ちょっとしたコンサルティングのプロジェクトに匹敵するのではなかろうか。

周囲を巻き込み易い時代になっていると思うし、実際に2004年からブログを台風の目として使い周囲を巻き込み続けてきたはあちゅう氏も参加しているし、社会人あるいはこの春からの新社会人メンバーの方々も、職種と個々人の人柄を鑑みるに、うまく会社との折り合いをつければ各々の強みが生かせる気がする。

今後の議論や活動によってどのような方向性になるかはわからないし、以上の多分にあいまいな提言妄言は、僕個人が前回の集まりとメーリスのやりとりを見ていて感じた一つの像に過ぎないのだが、少なくとも僕はこのコミュニティに関われたことを非常な幸運だと思っている。