サリンが神経の働きを阻害する仕組みを化学反応と立体構造から見る

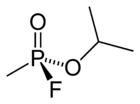

サリンは神経ガスの一種であり殺傷能力が非常に高いが、その構造はきわめて単純。サリンのIUPAC名は「メチルホスホノフルオリド酸イソプロピル」別名GBという。分子画像from Wikipedia。

Yahoo知恵袋に、サリン事件裁判で検察側が示したというサリン合成法が載っていた。

三塩化リンとメタノールの反応で、亜リン酸トリメチルができます。

サリンの構造式では、C(炭素)とP(リン)が直接結合していますが どういう反応... - Yahoo!知恵袋

3 (MeOH) + PCl3 → P(OMe)3 + 3 HCl

これにヨウ素を反応させるとメチルホスホン酸ジメチルが生成。

P(OMe)3 + I2 → MeP(O)(MeO)2 + I2

さらに五塩化リンと反応させるとメチルホスホン酸ジクロライドが生成。

MeP(O)(MeO)2 + 2PCl5 → MeP(O)Cl2 + 2POCl3 + 2MeCl

さらにフッ化ナトリウムと反応させるとメチルホスホン酸ジフルオリドが生成。

MeP(O)Cl2 + 2NaF → MeP(O)F2 + 2NaCl

これにイソプロピルアルコールや金属イソプロピル化物を反応させるとサリンが生成します。

MeP(O)Cl2 + MeP(O)F2 + 2(Me)2CHOH → 2MeP(O)FOCH(Me)2 + 2HCl

合成は可能らしいけど、「簡単に」とは行かなさそうだ。有機合成は....苦い思い出しかないなぁ

サリンの作用機構

サリンの作用機構は、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)の活性部位に不可逆的に結合し、結果神経伝達物質であるアセチルコリンの分解を困難たらしめ、神経を麻痺させるというもの*1。

以下、通常の反応とサリンが存在する時の反応を比較して示す。

生体内の普通の反応

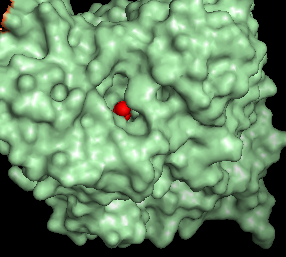

AChEはセリンエステラーゼの一種であり、活性部位にセリン残基を持つ。下の画像は、二量体のAChE。こいつの活性部位ポケットで、アセチルコリンの分解反応が起こるのです。

1. セリンのOHがアセチルコリンのカルボニル炭素に求核攻撃、奪い取る。

2. エステルの加水分解反応が起こり、酢酸+コリンに分解される。

...これが、通常生体内で起こっている、神経伝達物質アセチルコリン代謝の仕組み。

アセチルコリンは次の神経細胞との隙間に出て次の神経細胞や筋肉に電気信号を発生するように働く。このとき、信号伝達に使われたアセチルコリンが分解されて取り除かれて初めて一瞬だけの"パルス"が発生し、信号が伝達される。

サリンが反応を阻害する仕組み

ところがサリンはアセチルコリンの代わりに、コリンエステラーゼと結合しアセチルコリンの分解を妨げる。サリン分子がタンパク質にガッツリくっついている画像↓

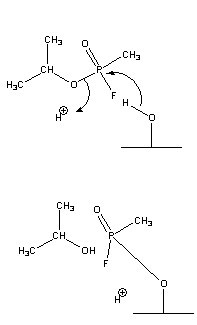

活性部位にサリンが入った場合は、以下のような化学反応が起こり、ガッツリくっついてしまう。

1. セリンのOHがサリンのPとリン酸エステルを形成してしまう。

2. この結合は(生体内では?)不可逆であるため、AChEはそれ以上反応することが出来なくなる。

3. 結果、「一瞬だけ」発生するべきシグナルがだだ漏れになる。

こういう理解で良いのかな。ここまで勉強して満足し、cf: 先週統合TVの動画を作った(最初のYoutube動画と同じものだけど、簡単な解説付き)。

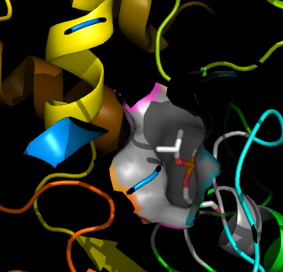

サリンが結合している状態を可視化してみる

んでもて、PDBid"2WHP"を例として、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)の活性部位(Ser203)にサリン分子が結合した状態を可視化したものが以下。活性部位ポケットにサリン分子がすっぽり入っているのが分かる。

生体をシステムとして見たとき、言葉では言い表せないほどの精巧さに感動する。ひとつひとつの動きは単純な化学反応、もっと言うと物理現象に還元できるんだけど、それらが全体として調和して働いて今自分が生きてる訳で、これは奇跡という他ない。

そして、サリンという非常に単純な分子が生命の活動を停止させうる破壊力を持つ、という事実も、非常に興味をそそられる所だ。

生物は自然淘汰で対応できなかった部分を突かれると弱い。サリンは非常に化学的に不安定な分子で、人工的に合成されて初めてその脅威が現実化される。もしサリンが安定に存在する環境があって、過去の生物の歴史において何度も何度も危険にさらされてきたとしたら、きっと生物は対応策を生み出していたに違いない。正確に言うと、偶然対応策を身につけた個体が生き延び、その特質が現在まで受け継がれていたに違いない。

弱みを突くのは人間の脳味噌から発生した新しいモノだったり、ウイルスの突然変異であったりするけれど、なんちゅーか、あー、もう、生命すげぇ。