ベイズの定理と条件付き確率についての覚書

前口上

条件付き確率を調べていてふいに「ベイズの定理ってもしかして大したこと言ってないのでは」と気がついたので, 将来記憶を失った自分に説明するイメージで記録する.

条件付き確率

まずベイズの定理は確率論における「条件付き確率(conditional probability)」に立脚しているので先に説明する.

条件付き確率とは, 事象Aが起こった条件下において事象Bが起こる確率のこと. たとえば

- 雨が降る確率を

P(雨) - 交通事故の発生確率を

P(事故)

としたとき, 雨が降っている日に(= 雨が降っているという条件下において)交通事故が発生する確率を

P(事故|雨)

と表すことに決める. これが条件付き確率である.

記法について: P(B|A)は英語だと “the conditional probability of B given A” あるいは “the probability of B under the condition A” と読むらしい.

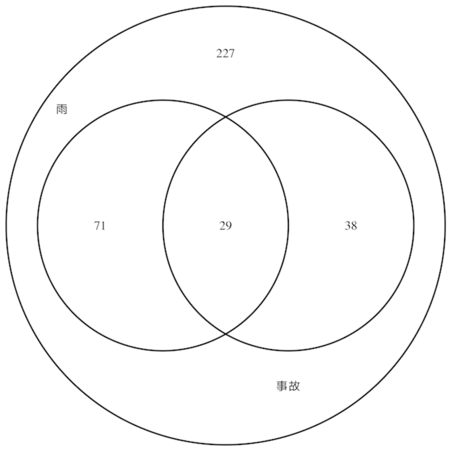

例をでっち上げてベン図を書いてみる.

- 1年365日のなかで

- 雨が降った日が100日

- 事故が発生した日が67日

- 雨が降っていて事故が発生した日が29日

と仮定すると(値の妥当性についてはとりあえず目を瞑って欲しい)以下のようになる*1.

以上の数値を使えば条件付き確率の値が求められる…のだけど, その前に一瞬だけ同時確率の話をする.

同時確率

同時確率(joint probability)は中高数学から馴染みがある話だと思う. サイコロ2個振って同時に1の目が出るっちゅーアレ. 今回使っている例でいうと「事故が起き, かつ雨も振っている確率」が同時確率で,

もしくは

と表す. カンマで並べてはいるけど順序に意味はなくP(A,B)はP(B,A)に等しい. 同時確率は母数(365日)のうち「雨が振っており事故が発生した」29日の占める割合であり,

となる. 8%ですね. 条件付き確率との間には

- 「事故が起こる確率. 分母は雨が振っている日」が条件付き確率.

- 「事故が起こり雨も振っている確率. 分母は365日」が同時確率.

という違いがあるけど言葉で表すと混乱しがちかもしれない. 後で数値が出てきたときに戻って来て読みなおすと「なるほど」となるかも.

ふたたび条件付き確率

同時確率を紹介したので, 条件付き確率の定義を話せる. コルモゴロフによる P(B|A) の定義は以下の通り.

先ほどの具体例を引っ張り出してくると, 雨の日に事故が発生する条件付き確率P(事故|雨)は

となる. 分子の同時確率も分母の雨確率も, 数値を入れてみると共通の分母(365)を持つので結局「全雨日数中の事故が起こった日」の割合を見ることになるのがわかると思う.

この数値からどんな意味が読み取れるだろう? 「雨の降っている日に事故の起こる確率」0.29は, 「晴れの日に事故の起こる確率」約0.11*2に比べ2.5倍以上になるので「雨の降っている日は事故が起きやすいので危険ですよ」と言う話を数値で表せたことになる*3.

ここでポイントになるのは, 単純に数値だけを比べると「雨の日は29日事故が起こってるけど, 晴れの日も38日は事故起こってるんだから大したこと無くね?」と勘違いしてしまう可能性があるけれど, 条件付き確率を使えば「雨の日自体が365日中100日しかないんだから, その中の29日は晴れの日とは重みが違うっしょ」ということを数値で語ることができて嬉しい!! というところ.

独立試行と条件付き確率

やや余談.

サイコロを振るとか, コインを投げるとかいった実験は直前に何が出ていようが次の一投には影響せず, 六の目が出る確率は等しくであり, コインが表になる確率は等しく

である. こうした前後の試行から切り離されている類の実験を"ベルヌーイ試行"と呼び, それぞれの試行が「独立である」とも言う.

ベン図だと雨ゾーンと事故ゾーンに重なりがないイメージ.

AとBが独立である時, 同時確率は

となる. したがって条件付き確率は

である… 以上.

- 20150210追記: 独立試行時の同時確率が盛大に間違えてたので修正

ベイズの定理

ようやく本編. とはいえ, ここまでの(1),(2),(3)の知識を使うことでベイズの定理自体はすぐ出てくる.

(3)の条件を当てはめた上で(1)を(2)で割れば となり, これを整理すれば以下の恒等式が導ける.

この関係性が, ベイズが発見しラプラスが広めた「ベイズの定理」である.

ベイズの定理を使ってみる

ベイズの定理を使ってみる. 雨の降る確率がわからない世界線を想定し, その上で, 過去のある日(X年Y月Z日とする)にどのくらいの可能性で雨が降っていたかを見積もりたい.

まず, 何の情報もない状態ではあるが, 雨が降っていた確率を仮に0.1と置く. これはP(雨)であり, ベイズの文脈においては事前確率(prior probability)と呼ばれる.

ここで追加情報が入ってきた. X年Y月Z日の天気は相変わらずわからないが, どうもこの日には事故が発生していたらしい.

事故が起こっている, という前提条件が確定したので, ベイズの定理を使ってP(雨|事故)を求めることが出来る. P(雨|事故)は条件付き確率以外の何者でもないんだけど, ベイズの文脈においては事後確率(posterior probability)とも呼ばれる.

実際に値を計算してみる. 事故が起こる確率P(事故)0.08と, 雨が降っている時の事故が起こる確率P(事故|雨)0.29は予めわかっているものとする.

事故が起こったという事実を踏まえ, 雨が降っていた可能性は0.1から0.36へと更新された. 最初に何もわからず0.1と置いたP(雨)よりは, 事故が起こったという事実を踏まえたP(雨|事故)の方が真実に一歩近づいているはず… というのが大枠の使い方*4.

ところで, 上の例で最初に雨が降っていた可能性を0.1と置いたが, 仮に0.2として計算するとP(雨|事故)は0.73となる. このように結果が主観(subjective)によって左右されるところが特徴的で, これが反ベイズ派による批判の的になってきたらしい.

一方で, 「理論的には客観確率が正確ってのはわかるが」「そうは言っても現実の問題をだな」という人は古くからベイズの定理を利用していろいろと成果を上げてきた. そのへんの戦乱(?)の歴史を書いた読み物が 『異端の統計学ベイズ』 で, 面白い本です.

そもそも

上の例イマイチな気がする. 条件付き確率の方と例を揃えようとしたのが悪かったか… より現実的なベイズ用例を探す旅に出ます.

参考(にした)文献

文中にも出たけど, 読み物.

対象はベイズに限らず確率統計全般だけど, 説明がしつこいくらい丁寧で, 手を替え品を替え大量の情報で叩き込んだほうが理解につながる僕のようなタイプにはたいへんありがたい.

余談

今上場してブイブイ言わせている某社がまだ小さかったころ(面接ではないが)ちょっと遊びに行ったら, ホワイトボードにベイズの定理が書いてあり, あれがウチの秘伝公式だよ(笑)とおちょくられた記憶がある.

Go言語でAsanaのコマンドラインなクライアント作った

こんてんつ

- これはなに

- つかいかた

- GoかわいいよGo

- これから

これはなに

去年から仕事のタスク管理にAsanaを使ってる.

...んだけど, Webインターフェイスがイマイチ. 重いし, 愛用してるViChromeとの相性が悪いのか多言語での利用をあまり考慮されていないのか, 入力文字の変換中に勝手に確定されてしまったりとストレスがたまる.

なので, 最近周囲でGo機運が高まってきたこともありGoでクライアントを書いてみた

つかいかた

せっかくの機会なのでHomebrewでインストール出来るようにしてみた. memerelics/homebrew-asana レポジトリを作成してgo getするだけのFormulaを書いておけば,

$ brew tap memerelics/asana $ brew install asana

で入る. tap便利. Macじゃない人は

$ go get github.com/memerelics/asana

でどうぞ. うまく動かなかったら教えてください.

で, 使い方. だいたいREADMEと同じ内容になってしまいそうだけど.

Asanaは API KEYを使って認証するのが簡単なのでkeyを設定します. 専用のasana configというコマンドがあるのでそいつを叩く.

$ asana config visit: http://app.asana.com/-/account_api paste your api_key: _ <Copy API KEY from URL above and paste it.>

Asanaの設定画面からAPI KEYをコピペしてEnter押せば, 次にworkspaceを選択させられる(workspaceが1個しかなければ自動でそれ選択). 以上で設定完了, 設定内容は~/.asana.ymlに保存される.

タスク一覧を見るにはasana tasks

$ asana tasks 0 [ 2014-08-23 ] 厚生労働省のデータを元に栄養素の摂取量基準作成 1 [ 2014-09-01 ] co-meetingをEverNoteに 2 [ 2014-09-01 ] RSSをbotに吐かせたい. 3 [ 2014-12-11 ] 食べログ「行った・行きたい」を取得して表示するアプリ 4 [ ] Android公式チュートリアル by Googleをひと通り

なんかこんな感じで出てくる. タスク番号, 期日, タイトル. asana task -v <task_id>とすれば詳細が見れる. このtask_id長いのでそのうちなんとかする(20140824 =>なんとかした).

$ asana task -v 1 [ 2014-09-01 ] co-meetingをEverNoteに -------- co-meetingをEverNoteに ------------ created_at: April 03 2014 06:31:52 AM url: https://www.evernote.com/Home.action#n=62e6c95d-8888-0000-ac23-aaaaaaaaa05b ---------------------------------------- assigned to you (2014-04-03T07:22:35.735Z) -------- changed the due date to May 1 (2014-04-03T07:22:35.785Z) -------- 重要度は増すばかり by memerelics (2014-06-13T03:24:23.187Z) -------- APIはあるけどGETがないという... by memerelics (2014-06-21T07:04:34.979Z) -------- changed the due date to September 1 (2014-08-15T20:24:21.917Z) --------

コメントや"assigned to you"といったhistoryを表示しなくてもいいときは-vを外す.

出自を少し説明すると, このタスクはEverNoteの「やりたいこと」Notebookに突っ込んだNoteがIFTTTで自動的にAsanaに登録されたもの.

タスクが完了した時は

$ asana done 1

期日を更新するときは

$ asana due 1 2014-09-21

あと, コメントを投稿.

$ asana comment 1

するとエディタ(実際には$EDITOR環境変数を見てる)が開いてコメント編集画面になる.

git commitの真似をしたくて頑張った. けっこう実装苦労したんだけど, ちょこっと「了解」とか書くだけの時もあるし, git commit -m相当のワンライナでコメントする機能もあったほうがいいなと今気付いた.

GoかわいいよGo

以下実装, とGoの楽しさについて. 「そんな新しい概念もないし, goroutineを除けば惹かれる要素もなさそう」と, チュートリアルをさっと流した程度でGoにはしばらく無関心だったのですが, いざ真面目に使ってみるとなんだこれってくらい書きやすい. ポイントを箇条書きすると,

- gofmtの存在. 書式のブレを規約で回避.

- 賢い型付け.

- 型があることにより「ポカミス」を事前回避できるのが心強い.

- 基本的なライブラリがひと通り揃ってる.

- 例外がないのも意外と良い.

といったところだろうか. 何かいい表現思いついたらあとで追加する.

とくに型素敵. また, ビルドするとパッケージや変数の不使用もチェックされるので, コードがクリーンに保たれる. 脳味噌を些末事に使うことなくコード書ける気持ちよさ!

Emacsで保存時に自動的にフォーマットするgo-mode設定はこんな感じです.

例外がないのってどうよ? と思ったけど, いちいちチェックするのはめんどくさいものの, エラーを逐一ハンドリングすることでコードの見通しはよくなる気がする. 先の不使用チェックとも合わせて基本的に「小姑のように整頓していくことで, コードが決定的に破滅するのを防ぐ」スタイルなのかな. 上位1%かそこらの上澄みエンジニアが集まるGoogleが創り出したのが, わかりやすさを重視する小姑言語, って考えると面白い.

まだよく理解してない(と自覚してる)のがinterface, goroutineなので実装して出会ったら集中的に勉強する.

これから

最低限の機能が実装できて, 普段使いとしてはそこそこ使える感じになってきた. Asana使ってる人ヘーシャ以外で見たことないからニーズないんじゃねーのと思うけど, よかったらどうぞ.

上に書いたように, そもそもWebインターフェイスが重いというのが作成モチベのひとつだったので, 手元でサクサク動かせるように高速化はしたいと思ってる. 来週くらい. 複数のendpointを叩いているコマンドはgoroutineで並行処理させたり, リストをcacheしたり(破棄タイミングどうしよう), という方向をイメージしてるけどどうかな...

メインは速度だけど, 細々した使い勝手は改良して行くつもり. 特に長々したtask_idを打つのがイヤなので, index(何行目か)でアクセスできるようにしたい. asana done i1とか. i1-i5で一気に完了できたりすると気持ちよさそう(これもgoroutineが活きる).

いじょ

以上, しれっと4年ぶりの更新. はてなブログMarkdownで書けるのいいね.

追記 20140824

「これから」で書いた予定はだいたい実装できたのでv0.1.0に上げました.

- キャッシュしたりtask詳細取得のところでgoroutineを使ったりしてちょっと速くなった

- indexを使って0,1,2という番号でタスクにアクセスできるようにした

コレに伴って本文の例もすこし修正.

24歳の僕が掛け値なしの真実だと考える、人間と世の中に関するふたつの"核"(はてな最後の記事)(たぶん)

"ミームの死骸を待ちながら" が、第一期ライブドアブログ奨学生に選定された。

ブロガーに最大300万円の援助 ライブドア「奨学金」でアルファブロガー育成 - ITmedia ニュース

今月から1年間、月々X万円*1が給付され、返済の必要はない。既に学生支援機構さんに200万ほど借金があるので、さらに借金を増やす必要がないのはありがたい。

そして、ライブドアブログへの移設が受給条件のひとつであるため、ブログ奨学金の札束でほっぺた叩かれt理念に強く共感した僕はこの記事を最後にはてなブログの更新を終える予定である。今までお世話になりました。逃げ出す僕を刺さないでください。

さて、これを一つの節目として、いま時点での明確なLogを残したいと考え、大仰なタイトルをぶち上げてみたが、僕の信念なるものは既に要所要所でブログ記事に漏れ出していたらしい、、というわけで過去記事を引用しながらの展開となる。

まぁ、僕は何をどう考えているのかという誰の得にもならないオレオレテーマの元、可能な限り「客観的に主観をまとめ」ようと試みた本記事は、その無意味さと戯言加減において、赤裸々な*2死骸の最期に相応しいと言えるかもしれない。

こんてんつ

- 人間は誰であろうとも自前の意識/認識/記憶の枠から出ることは不可能

- それが故に(1): 記憶はただの記録にすぎない

- それが故に(2): 世界はROMでできている

- 世の中の大抵の物事はグレーゾーンに着地する

- それが故に(3): 自覚された目的と哲学が全てを決める

人間は誰であろうとも自前の意識/認識/記憶の枠から出ることは不可能

人間は各々独自の認識に基づいて生きており、他人の認識をトレースすることは不可能だ。赤子も大人も男も女も右も左も、比喩的な意味ではなく、見る世界そのものが違っている。

どのような道を辿って今ここに立っているのか。何に興味を持っているのか。何を重要視し、何を目的としているのか。何に怯えて何を切望し、何を糧に日々を生きているのか。

この積み重ねは年を重ねれば重ねるほど差が開いていくもので、実におもしろい。

ところでいきなり話が逸れて申し訳ないなんて思わないどころかこれがスタイルだ文句あっか的な態度で語るけど、僕は、人はその年齢、世代によって知っている/知ることのできる認識レベルというのは、ある程度決まってくると考えている*3。そういえば僕の好きな![]() id:nakamurabashiさんのブログでわりと懐かしい話題が持ち上がっていた。元ネタは結構前の話なので何故今のタイミングで反応したのかは謎だが、22歳の自分に教えてあげる云々、というヤツだ。

id:nakamurabashiさんのブログでわりと懐かしい話題が持ち上がっていた。元ネタは結構前の話なので何故今のタイミングで反応したのかは謎だが、22歳の自分に教えてあげる云々、というヤツだ。

僕も2年前に(このときはリアルで22歳なわけだが)感想記事のようなものを書いている。こういった類の(他人の書いた)記事は、いつ見てもおもしろい。"年齢"という万人に共通の尺度と個人間の差異が交差するからだと思う。

閑話休題。

人は人、オレはオレというある種の"悟り"があれば、誰かの「ありえない」行動や考えに目くじら立ててもどうしようもない(名も知らぬ赤の他人ならなおさらだ)と思えるし、周りがなんと言おうがまぁ自分はこう考える、というマイペースを貫く理由にもなる*4。

他人と自分を異なるものとして区別し、その前提の上で必要に応じてコミュニケーションを図るもよし、無関係と受け流すもよし。防御にも攻撃にも使える万能の思考基盤であるわけだ。

もうひとつ。自分自身の認識がそれ以上広がらないと言うことは、人間一人、等身大の存在としての限界が誰にとっても存在するという事実にも繋がる。同時に複数箇所に存在することも、1日を24時間以上に引き延ばすこともできない。

可能性が無限であることと無限の物事を達成可能であることは、決して等価ではない。

戦略のない人間は"失敗"の自覚がないまま幸福感に包まれて死ぬ - ミームの死骸を待ちながら

何かをするということはそれ以外のすべてをしないことに同義であって、いくら可能性が無限に広がっていようが実現される現実は常に一つだ。

地道に地べたを這っていくしかあるまい。

「人それぞれ」...いざ文字にして書いてみると「そんなの当然じゃん」レベルの話なんだが、なかなかどうして、この大前提がよく無視される。ふと気付くと、人に理解されることが当たり前のように考えていたり、他人も自分と同じように考えているはずだという無意識の思い込みが、思考の片隅に居座っている。

そういうわけで(?)、「人間は誰であろうとも自前の意識/認識/記憶の枠から出ることは不可能」という理解は、個々人の自意識を保つための最終防衛ラインであり、当然至極の大前提として据え置くべき真実だと(少なくとも今の僕は)思っている。

記憶はただの記録にすぎない

先に、他人との間に存在する意識/認識/記憶の不一致を取り上げた。ところが、こと記憶に関して(ともすると意識や認識まで)は、同じ個人の中にも永続性があるとは限らない。

というか僕は記憶を信頼していない。僕は幼少期にウイルス性の髄膜炎だとかで脳が炎症を起こし記憶喪失になった経験があったりもして、わりかしこの辺のテーマについては興味を持って調べてきた。

記憶は所詮"揮発性のメモリ"に過ぎないと思っている。

ロシアだかどっかの話で、生まれてから見聞きしたものを寸分違わず記憶してしまい、忘れることができないという能力の持ち主がいたらしい。彼の人生の結末は忘れたが(ひょっとすると今も元気に生きてるのかも知れない)、あまりに記憶が鮮やかすぎて記憶と今経験している現実の区別が付かない、という一説が印象に残っている。完璧すぎる記憶は現在を蝕む。これはもはや能力ではなく、傷害 - disability、と表現した方が適切だ。

だから本来、記憶は揮発して然るべきものだと考える。問題は、やはり後述するように自覚しているかどうかだろう。故に僕は先月の"内定者"に向けたエントリ

さらに余談。記憶と認識の"あてにならなさっぷり"を語らせたら、オリバー・サックスの右に出るものはいない。万人にお勧めできる読み物なので、機会があれば是非手にとってみてほしい

| 妻を帽子とまちがえた男 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫) | |

| オリヴァー サックス Oliver Sacks 高見 幸郎 おすすめ平均   人間の心って「壊れやすい側面」と「しなやかな側面」の両方があるのかも。 人間の心って「壊れやすい側面」と「しなやかな側面」の両方があるのかも。 ☆手元にずっとあります☆ ☆手元にずっとあります☆ ★「私は現在についての記憶がないのです」★ ★「私は現在についての記憶がないのです」★ ・∀・)ふんふん「妻を帽子とまちがえた男」 ・∀・)ふんふん「妻を帽子とまちがえた男」 脳の複雑さを改めて思い知らされる 脳の複雑さを改めて思い知らされるAmazonで詳しく見る by G-Tools |

また、V.S.ラマチャンドランの脳のなかの幽霊シリーズも、この系統では非常におもしろい。サックスより"今風"で、僕はどちらかというとラマチャンドランの方が好みだったりする。

まぁ、やりすぎると自我ってなんじゃろね的な話になってくるのでこれ以上突っ込まないけども、案外他人と自分の境界線なるものは、思われているよりも脆い壁なんじゃないかと考えたりもする。延長されたミームの表現型、ってな感じだ。

世界はROMでできている

根本的に他人と認識を共有できない上、多種多様な認識が入り交じった結果、僕らの身の回りで不可避的に引き起こされるのはROMの氾濫だ。いや、この世におけるスタンダードはROMである、と断言した方がいい。

そして、ROMである大衆は、絶望的なほど力を持たない。というよりも、持とうとしない。

あたかも一人一人が意志を持った行使者であるという前提の元に「一般の人々にもっと意識を高めてもらうことが云々」なんて書いてる論説(社会系のテーマに関する啓蒙文章に多い)をよく見かけるけど、ぶっちゃけてしまうと阿呆のROMどもにそんなことは不可能なわけで。阿呆などと他人事のように書いているが、こうして棚上に乗っかっているかのように見える僕自身も、ROM化の魔の手からは逃れられない、つーか大半ROMとして生きてる。

不要なフィールドでまで戦わなくて良い。相手の挑発をことごとく買ってやる必要はない。全ての問題に立ち向かわなくて良い。捨てるべきものは捨ててやれ。肩の荷を下ろして、自分の持っているもの、本当に取り組むべき問題に目を向けてやれば、それでいい。当事者でないことは必ずしも罪ではない。あなたも私もROM上等、世界はROMでできている。

世界はROMで出来ている。 - ミームの死骸を待ちながら

一定のレベル、ROMであることは仕方ない。ところが「仕方ない」レベルを超えて意識的にROMであり続けることは"傍観者"を生み出す。

かつて僕は傍観者になりたかった。利害関係の絡まない安全地点で、すべてを俯瞰して生きていくことに憧れた。そんな傍観者志向は臆病さの裏返しで、何の能力も持たない自分から目をそらすための防御壁に過ぎないことに気がついたのは、そう遠い昔ではない。

戯言も理想論も通用しない、結果と行動だけが意味を持つリアルな世界で覚悟を決めるためには、それ以前にまず、自分自身の無力や無知と向き合わないといけないのだ。(略)

"中二病"の通用しない、行動と結果だけが意味を持つ世界 - ミームの死骸を待ちながら

現状肯定の自己正当化と、綺麗事だらけの理想論。戯言からは何も得られない。ただ行動と、目に見えるその「結果」だけが意味を持つ。行動して、他人の目に見える成果を残すしかない。手間のかかることだ。

とりあえず僕のやりたいことの大半は傍観者じゃとても実現できないことがわかったので、無能を認めて行使者として足掻いている。熱い精神論は嫌いだが、まぁ仕方ない。傍観者の悪い癖が何度頭を擡げてきても、とにかくやるしかないわけだ。やれやれ。

世の中の大抵の物事はグレーゾーンに着地する

さて、僕は、「世の中の大半の物事にはグレーゾーンがあるだけで、完全な○×は存在しない」という立場に立つ人間でもある。

世のほとんどの問題と同じくこの主張は白から黒へのグラデーションになっていて、ここまではOKだけどここからはNG、といった明確で一般的な線引きなど不可能であることを追記しておきたい(どうせタイトルしか読まない人もいるけど)。

精神の救済を宗教に求めるのは勝手だが、それを他人に押し付ける奴は滅びろ - ミームの死骸を待ちながら

「世の中に完全に正しいことなどない」なんて書き方すりゃどっかのラノベだが、僕が強調したいのは「完全性の不在」ではなく、むしろ完全性の代わりにあらゆる事象に付随してくる"グレーゾーン"の存在の方だ。こちらを意識する方がずっと重要であり、非現実的な"完全性"と比べて、身近であるが故によりいっそうデリケートな扱いを要求する。

グレーゾーンをどう扱うか?まずその悪い扱い方、"中途半端を結論とする"ケースを見てみよう。"局所最適解"の記事でも書いたように「中途半端」は害悪となる場合が多く、とりわけ無自覚のうちに中途半端に留まっている議論は非常にタチが悪い。たとえば以下のような内容だ。

「問題XにはAという側面もあるし、Bという側面もある。多面的に/よく考えて結論を下さなければならない」

この種の禅問答を「結論」だと思ってる人のいかに多いことか! バーローオメーそりゃスタート地点だ!

ひとつ確認しておきたいのは、そもそも世の中にバランスが大事ではないものごとなど存在しない、という点。なんであれ極端が解となることはあり得ない。必ず、0か1ではなく微妙な最適バランスがあって、そこを探す過程こそがいわば本命、一番難しい作業である。

「バランスが大事」というスタンスは(少なくとも僕の考えでは)明らかな事実を言っているだけで、新しい情報量はゼロだ。その上にどのような過程でバランスを模索して、何をゴールとして、いかにしてあるべきバランスに到達するか、すなわち、過程部分に議論と思考と行動を集中すべきなのだ。

思考を二級品に貶める局所最適解の害悪 - ミームの死骸を待ちながら

具体的に、グレーゾーンの「どのポイント」に腰を落ち着けるのか、立場を明確にしないといけない。さもなくばただの「考えてない人間」か、よくて「理想主義者」になってしまう。

自覚された目的と哲学が全てを決める

では着地点を明確にするためにはどうすればよいかと言うと、僕の観点では、自分自身の「目的」と、個々の事象を捌いていく際に基準となる独自の「哲学」を自覚しているかどうかが分かれ目となる。

「言ってみたまえ。生産的であるとはいったいどういう意味なんだね」ジョナはゲートをくぐりながら再び質問してきた。

「何かを成し遂げることでも意味しているんでしょうか」

「そのとおり。でも、どういう観点で成し遂げたかどうかを測ったらいいと思うかね」

「目標(Goal)...でしょうか」私は答えた。

「そのとおり」ジョナが言った。彼はセーターの下に着ているシャツのポケットに手を入れ、葉巻を取り出して私に手渡した。

「私からのご褒美だ。生産的であるということは、自己の目標と照らし合わせて何かを達成したということなんだよ。違うかい」from: ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か

状況にただ流されているだけなら問題だが、目的さえ明確であれば、妥協点を探ることもできるし、不合理にも耐えられる。周囲にあふれる事象から関連する事項をある程度定量的に考慮できるようになる。

グレーゾーンのどこを着地点とするかは、目的によって異なる。その目的は余所から与えられたぼんやりしたものではなく、自覚された目的でなければならない。

目的と哲学、この二つは見失わないように、たとえ変化したとしても必ず手元に置いておくようにしたい。

| これからの「正義」の話をしよう -- いまを生き延びるための哲学 | |

| マイケル・サンデル Michael J. Sandel 鬼澤 忍 早川書房 2010-05-22 売り上げランキング : 8 おすすめ平均   「一」を立てると対立は終わらない by 鈴木大拙 「一」を立てると対立は終わらない by 鈴木大拙 正義をテーマにした政治哲学 正義をテーマにした政治哲学 「徳」-人はどう生きるのが正しいか 「徳」-人はどう生きるのが正しいかAmazonで詳しく見る by G-Tools |

いじょ。

ざっくりわけると二個に絞られる僕の現時点での認識は、ある種の一続きの価値観に基づいており、そう簡単に揺らぐことはない思考のベースになっている。

ところが僕の"信念"はトートロジー的な蟻地獄にはまっていたり、物事を広く捕らえすぎたが故の悲観論(ニヒリストというわけでもないが)に帰着していることも事実だ。

たとえばもっと瞬間的な快楽を追い求めるとか目の前にある価値観に没頭するなどしてシンプルに生きればラクなのかも知れないが、僕にとっては土台無理な話である。

人間はものごとの正しさを追い求めている風を装って、その実、自己の正当化、優越感、存在証明、他者からの受容や評価を切実に探し求めているケースがかなりの割合で存在する。この事実を他人から隠し、自分でも気付いてないふりをすると、悲劇が起こる。

思考を二級品に貶める局所最適解の害悪 - ミームの死骸を待ちながら

「人は...」とか「世の中は...」とか、物事をメタに捕らえる視点に確かに一片の正しさはあるのだろうが、それがすべてではないし、メタでは何も実現されない。多様性の先に救いはなく、曖昧さの中に解答は存在しない。

抜け出せるのかそれとも死ぬまで憑いて回るのか、よくわからんね。

戯れ言の続きは

ライブドアブログ*6にて。開設したものの、まだ過去記事を完全にインポートしてなかったり、デザイン調整中だったりするけど。

では、また。

relics

What you don't remember was never actually exist.

Memory is merely a record. You just need to rewrite that record.

*1:※これだけで生活できるというわけじゃないが、社会人一年生が生活していく分にはひじょーに助かる額

*2:先日ある人に「よくあそこまで自分の考えていることを赤裸々に書けますね」と言われたばかりだ

*3:だから若さがあれば何でもできる的な安易な可能性論者は嫌いだったりする

*4:もちろんこれは程度問題

*5:何度も書いてる話だけど、もし物語を読むのが好きなら、定期的に自分の生活と感情を書き起こして、数年後に読み直すことをオススメする(僕はブログとは別に日記帳に書いている)。少し昔の自分の文字は、まるで初めて読むストーリーのような新鮮さを持っていて、それでいて登場人物は他ならぬあなた自身なのだから、これ以上おもしろい読み物はない。

語り得る時に語るのではなく、語られるべき時に語るべきだ。

語るべきではないときに語ってしまうことは大いなる機会の損失であり、致命的な失敗でもある。

既に語られたストーリーは改修することはできない。どんな手を尽くそうと、いかに知恵を絞ろうと、いかなる幸運に恵まれようとも、投げ出したストーリーは決して己の内に戻り来ることはない。あなたのストーリーは、もはやあらゆる意味で失われてしまったのだ。

ストーリーを語る能力は人間固有のものであり、かつすべての人間に備わっているとは限らない貴重な才能でもある。それが故に才能はそれ自身を拒絶し、ストーリーを語ることのできる人間は、僕の知る限り100%近い確率で潰し合う。

同じ時間同じ場所、二つ以上のストーリーが存在する場合、当然の帰結としてストーリーはぶつかり合う。ストーリーは傷つき、失われる。

この悲劇が起こるのは、人間の作り出すストーリーというものは本質的に断片として存在することができないからであって、いかに断片的に語られたかのように見えるストーリーであっても必ずそれ自身完結した世界を有している。世界が二つあればそこに矛盾が生じるのは自明の理だ。

才能は世界を生み、故に才能は拒絶する。

この事実は人間が偏在する現代に至るまで、揺るぎなくそこに有る。

したがって、ストーリーは語り得る時に語るのではなく、語られるべき時に語るべきだ。

基本的に人間の想像能力は無限であり、いかなるストーリーを想像することもできる。ただし創造能力を遺憾なく発揮するはずの自意識には二重三重の悪意を持った鍵がかけられ、錠前は錆び付いている。

無限の進化は死それ自体と何も変わるところがない。死を先のないことと見るならば、あることが定められた"先"は"死"と何も違わない。

本当に正しいと信じてなどいないもののために何かを生み出さなければならない屈辱。先に何かあると心から思ってなどいないくせに、自分を欺かなければ倒れてしまうが故に防衛本能として入念に隠し通された憤り。

抑圧された自己はいつか必ず不整合を起こし、そして欠けた自己自身を取り戻そうとする。ひとの心はバランスを取るようにできている。

誰か人様のフィルターにひっかかって、カスれて薄くなったやつを拾うことしかできなくて、それでも拾えるだけマシだなんて思って拾って食らっていたりすると、そのうち「まぁ悪くないんじゃね」ということになって、イングソックの省庁食堂よろしくホンモノの味を忘れ去ってしまう。

ホンモノの味を忘れたフィルターは認識にへばりつき、時には誰か他人のフィルターをも汚染する。媒体の影響力が強ければ強いほどタチが悪い。

フィルターを通されたファクトは、純粋なファクトとしての扱いを受けることができない。ところで純粋なファクトなるものは本当に存在するのだろうか?人間の認識を経由することなく存在が保証されるイデア的存在を、この21世紀に心の底から信じられるとでも?

ちなみに人間は基本的にその生物的存在として何も変化していないし、だからこそ哲学者という存在はアリストテレスから2千3百年経過した今も無くなりはしない。なお一般に「哲学者」と呼ばれる者は「1. 哲学を研究する学者」と「2. 哲学する者」の二種類に分けられるが、ここで言う哲学者とは後者の意味に限られる。

フィルターに嫌気が差したら、ただ何が出てくるのかを楽しみにして、すべて投げ出してみるのも良い。投げ出すことは放棄することに同義であるとは言えない。正当に投げ出したものもあれば、投げ出すことによって前に進むものもある。正しさを規定するのは愚者の所行である。

ものの見方の方向性が固まってしまうととてもつまらないことになる。

つまらないという感情は心の生み出した警報装置だ。そういった場合には、おまえらつまんねぇよ、とただ一言投げてやりさえすればいいわけで。実は他に何も必要ない、何も欲していないことがほとんどだ。戯言は防御壁で、暴言はオブラートで、諦念はすり替えで、美辞麗句は偽物だ。

つまんないという保証・同意、何よりつまらないという感情は本当に「存在する」という確信を持てないがために、悲劇へと埋もれ失われゆく才能があまりにも在りすぎている。

橘玲氏はかれの著作の中で、人と人ならざる者を隔てる境界は「ゴミを喰らうか否か」であると語った。文化的存在としての最後の自尊心。社会的生物としての最終防衛ライン。僕らは、正確に言うと僕らの大多数は、ひょっとするとすでに山盛りのゴミの中に手を突っ込んで、少し蕩けた肉の切れ端を口に運んでいる。

内定をもらった学生が入社前にやっておくべきたったひとつのこと

遊べ。以上。

あっ、嘘です、すいません石投げないで!マジメに書くから!

「入社前にやっておくべき事は何ですか?」

内定者が社会人(場合によっては入社予定の会社員)に対して提示する質問のテンプレートとも言えるのが、表題の

「入社前にやっておくべき事は何ですか?」

だろうと思う。僕も聞いたし(入社する会社の人ではなかったが)、逆に学生から聞かれたこともある(これまた所属する会社とは関係なかった)。

みんな不安だし、失敗したくないと思っている。いくばくかのやる気はあるし、そのやる気を振り向ける先を捜している。やる気を振り向ける先を見つけ、周りに対してアドバンテージを取りたいと思っているのかもしれない。あるいは自信がなく、先が見えなくて、戸惑っているのかもしれない。

やりたいことがわかりません!とか言う人もいるが、気にすんな。そんな簡単に見つかりゃしねぇよ。

さて、意図はどうあれ、僕はこの種の質問は嫌いじゃない...いや、むしろ好きだ。下手をすると安っぽいテンプレート回答*1に成りかねない、簡潔かつデリケート、それでいて回答者の哲学が試されているような、興味深い質問だと思う。

学生が「学生の内にやっておくべき事はありますか」と聞くとき、本当に知りたいのは、一般的な答えではないと僕は信じる。そうではなく、学生が知りたいと思っているのは、その人の個人的な意見、偏見、主張、個性なのである。

それ故に、学生からこの種の質問を受けたときは、それなりに考えて返答するべきだと思う。逆に、学生が社会人にこの種の質問を投げかける時は、ちゃんと考える時間を与えてあげて欲しい*2。

この記事では「入社前にやっておくべき事は何ですか?」という問いに対して、僕がそれなりに考えた結果を提示したいと思って書いた。しかし結論だけにフォーカスするのではなく、よくある回答例に対する僕の意見を展開しながら、徐々に「Hashが(今の時点で)しっくり来る回答」へと進んでいくとする。

こんてんつ

- 「入社前にやっておくべき事は何ですか?」

- 「社会人は遊べないが、学生は遊べる」という真理

- 「学生の本分は勉強」の欺瞞

- 「入社する会社で働く」という無意味

- 「記録を以て不完全を知る」

「社会人は遊べないが、学生は遊べる」という真理

実は最初に書いた「遊べ」という一言も、あながち間違っちゃいない、、、と、僕は考える。少なくとも真理の一端を端的に表している。その真理とは、極々単純化・極論化してしまうと

「社会人は遊べないが、学生は遊べる」

というものである。この誤解を生みそうな一文にはそれなりの注釈が必要だろうが、この文章は学術論文でもなければ対話ですらなく、そもそも元来そんなことする義理もありゃしねーので適当に脳内補完をお願いします。

さてこの「社会人は遊べないが、学生は遊べる」という幾何かの真理は、元を正せばより広範な概念へと拡張できる。すなわち

「学生の内にしかできないことをやれ」

より汎化して

「今しかできないことをやれ」

という概念へと拡張可能であり、特に最後の概念は、今現在も僕の行動規範のひとつになっている。

しかしここに大問題、不可避な障害が発生する。学生の内にしかできないことを学生の内に見つけ出すことは容易ではない、という単純極まりない事実だ。耳障りの良い言葉の真意をよくよく考えてみれば、それは、未来を見通せと要求されているに等しい。

「学生の内にしかできないこと」は、「学生」という肩書きを失ってから「学生時代」を俯瞰することによって初めて浮き彫りになるものであり、いくら先人の言葉を聞いても、腑に落ちて理解できる類の思考ではないのである。

「学生の本分は勉強」の欺瞞

もちろん学生が学生の内にしかできないことの最たるものは「勉強」であり、これは学生の本分でもある。しかしそんなことはみんなやっている*3。勉強が忙しいとか「レポートが...」「試験が...」とか、そんな理由で他のすべての機会をドブに捨てるなんざ阿呆のやることだ*4。それだけでは、つまらん人間になってしまう。

本質はここだ。みんなやっているレベルを超えた「勉強」を実践するには、只の学生であるだけでは"足りない"のである。

要するに「入社前に、学生のうちにやっておくべき事は何ですか?」という質問に対する「しっかり勉強しろ」という回答も、回答として十分な堅実性を備えている。しかし問題は、周りからひとつ図抜けるだけの「勉強」、「何をしてきたの?」という質問に対して胸を張って「勉強」と応えられるだけのQualityとQuantityを、あなたは実現できますか、という話だ。これに胸を張ってYesと応えられるなら、何も言うことはない。企業はそうした専門型の学生を一定数求めている事は確かなので、自信を持って勉強に打ち込めばいい。

少なくとも僕は、この自問に「Yes」と応えることが出来なかった。

「入社する会社で働く」ことの無意味

「入社予定の会社でアルバイト・インターンとして働く」

という選択肢がある。自由度の高い企業や規模の小さい企業は、学生のこういった提案を受け入れてくれる土壌を持っているところが多い。中にはほとんど社員と変わらない時間を会社で過ごす人もいる。

前もって環境に入ってしまうことで社内の雰囲気が分かるし、同僚と打ち解けられるし、具体的な技術や知識を身につけることが出来る。そしてより魅力的なことに、ここで得た技術や知識は決して無駄にならない。

僕の正直な意見を言ってしまうと、入社予定の会社で働くことは、仕事の役に立つ*5。というか、唯一これだけが、直接仕事の役に立つ*6。

ところが、ここで根本的な疑問が発生する。

「でも、それ、入社してからでよくね?」という素朴な疑問である。

つまり、僕の意見はこうだ。仕事ができる社員になるために極めて有意義な「学生のうちから入社予定の会社で働く」という選択肢は、何のことはない、ただ単に「一足早く社員になる」というだけの話だったのだ。

早く社員になるだけであって、内定者がやるべきことではない。この選択は学生であることそれ自体の価値を完全に放棄しているし、意地悪な見方をすれば、学生であることに自分自身で価値を見いだせなかったから、上から意味を与えてくれる社員になりたい、という「俺なんも自分で考えられません」宣言であるとも考えることが出来る。

すなわち冒頭の質問に立ち返れば、

「入社前にやっておくべき事は何ですか?」

「入社しろ」

という意味の分からない禅問答になってしまうわけだ。こいつは、いただけない。

せめて、意欲と時間があるなら他社で働いた方がまだマシだ。最初からひとつの会社しか知らないと、盲目的になる。画一化は観念的な死である。そうではなく別の会社を経験するならば、入社する会社を立体的、客観的に見ることが出来るようになる。 つまり、自分の中に比較対象を持つことができるのである。

「記録を以て不完全を知る」

いよいよ僕の主張の核心に近づいてきた(長ぇよ)。 いくつか回答例を挙げてみたが、正直、学生時代にコレをやっておけ、というものはないと思う。そこはそれ、個々人の価値観だ。世界の各所を放浪したい人も居るだろうし、インターンやらアルバイトに熱心な人もいる。研究が面白くて面白くてたまらない人も居るだろうし、完全な趣味人にジョブチェンジする学生も何人か知っている。

いろいろ志向はあるけれど、僕の偏った視点に基づいて大多数の内定者に薦めたい*7のは、

「記録しておけ」

ということだ。これが僕の回答である。

Methodologyはどうでもいい。只僕は、視点は多い方が良いと判断したから(そして不特定多数に自分の思考を晒すという露出狂の快感に目覚めたから)ブログにいろいろ書いていただけであって、誰もが僕と同じ方法を取るべきであると主張しているわけではない。僕のようにWeb上に晒け出しても、Digital媒体で保存しても、紙に書いてそっと閉まっておくのでもいい。文章じゃなくたって、写真に取って視覚的に定着させるのも楽しいし、ひたすらいろんな人と交流して、"記憶の数"で稼ぐのもアリだ。ロバストネスとリダンダンシーである。

Methodsのひとつとして、シューカツ特有の「自己分析」なる道具を使うのも悪くないし、僕は高校の同級生に勧められて知った「絶対内定」という本がわりと好きで、今でも記録の視点の参考にしている(ちなみに僕が持ってるのは2008年度版だ*8)。

| 絶対内定2012―自己分析とキャリアデザインの描き方 | |

| 杉村 太郎 ダイヤモンド社 2010-06-25 売り上げランキング : 3531 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

形はどうあれ、とにかく記録/証拠に残しておかないと、自分は昔から何でも知っていたという傲慢を招きかねない。記録によって、自分の不完全性を自覚することができる。今どれだけ情報を集めて、どれだけ思考を深めたつもりであっても、将来の現実を予測できる可能性はとてつもなく低い。

しかし記憶のみに頼ってしまうと、予測が外れても外れた予測のみに注目して「運が悪かった」なんて思っちゃったりして、予測を外した自分自身の"あてにならなさ"を、意識の外に追いやってしまう危険性がある。

記録が重要性を持つのは、人間の記憶というものは本当に当てにならないからであり、これは僕の信念の一つでもある(なんというか、後ろ向きな信念だ)。

繰り返すが、僕は確信を持っている。自分の記憶を信頼すべきではない。記録を使え。人間の記憶なんてのは、アテにならないものだ。いや、アテにならないどころか、都合の良いようにそれ自身を自動的に再構成する、抜け目のない詐欺師と疑ってかかるべきだ。

仮にある人間が、一つの罪を犯したとすると、その罪は、いかに完全に他人の眼から回避し得たものとしても、自分自身の『記憶の鏡』に残っている、罪人としての浅ましい自分の姿は、永久に拭い消すことができないものである。これは人間に記憶力というものがある以上、やむをえないので...

この記憶の鏡に映ずる自分の罪の姿なるものは、常に、五分も隙のない名探偵の威嚇力と、絶対に逃れ途のない共犯者の脅迫力を同時にあらわしつつ、あらゆる犯罪に共通した唯一、絶対の弱点となって、最後の息を引取る間際まで、人知れず犯人に付纏ってくるものなのだ。

...しかもこの名探偵と共犯者の追求から救われ得る道はただ二つ『自殺』と『発狂』以外にないと言ってもいいくらい、その恐ろしさが徹底している。世俗にいわゆる『良心の呵責』なるものは、畢竟するところこうした自分の記憶から受ける強迫観念にほかならないので、この強迫観念から救われるためには、自己の記憶力を殺してしまうより他に方法はない...ということになるのだ。

(『ドグラ・マグラ (下) 』, p.270)

外れた予想と記録の揺るぎなさ

僕自身、学生から社会人になって、予想していたものと全然違って驚いた。いや、僕の予想が浅すぎて薄すぎて、その甘さといったら吐き気を催すほどであった、と告白した方が正しい。

「大企業でしかできない経験」というものは、確かに存在するのだろう。大きな仕事をやろうとすればするほどチームで働くことが重要になってきて、その一員としていかに貢献するか、どうすれば最終的に成果を出すことができるか、という点を学ぶことができるはずだ。社会人の初めにそういった「型」を身につけるのは確かに大切なのかもしれない。僕も最初はこの考えだった。つまり外資大企業で基礎を築いた後、ベンチャーに行こうと思っていた。

しかし、ここで一つ問題がある。「大企業で働くうちに、悪く言えば"洗脳" されてしまい、次に向かって動けなくなるのではないか」という可能性だ。

"新卒は外資の大企業"と思っていた僕が最終的にベンチャーを選択した理由 - ミームの死骸を待ちながら

否、ベンチャー企業においても洗脳は存在する。洗脳というと聞こえは悪いが、順応と言うと正当に聞こえる。要するに自身を環境に適応させて効率化を図ろうとする意志であり、人間が「適応」しようとするのは、身体の奥底に染みついた、生き残るための本能のようなものなのだ。

着実に手を広げている話を聞いて興奮する。中国に開発チームを持っているのだけど、ひょっとしたら、中国に限らず新興国にぶっとばされるかもしれない。というか、ぶっとばされて追い詰められたい。

内定先が素晴らしすぎる件。または、自分自身が居るべき場所を確信できた人間は強い - ミームの死骸を待ちながら

はい残念。現在ぼくは普通に日本で働いている。えーそんなの普通じゃん。

そう、普通なんだよ。この事実からわかるように、僕が当初想定していたよりもこの会社は「ちゃんとした会社」である。それでいて、色々とカオスであったりもする。ベンチャーと「ちゃんとした企業」の特徴を持っているため、よく言えばダブルでうま味があり、悪く言えば中途半端、だ。

ついでに言うとこのへんの「どっちつかなさ」から何を得るかは自分次第だと思っているので、別段不満があるわけでもないし、選択を後悔しているわけでもない。完全な会社はないことは了承済みだ。完璧な絶望が存在しないようにね。ただ僕はきちんと現実を飲み込み、その上で理想を掲げないと、潰れて溺れて埋もれてしまう。何事も自分次第だと、僕は信じる。

記録によって理想と現実の違いが浮き彫りになった。ところが、僕は僕自身の選択を微塵も後悔していない。この一点に限っては自分を誇っていいかも知れない。

まとめる。

本題に戻ろう。まぁ、というわけで僕の意見は「記録を残せ」の一言に尽きる。

将来を見通したつもりで行動しても、どっかが抜けるし何かを忘れて、そしてどこかでヘマをする。人間、そこまで頭が良くないし、要領も良くない。たいていの人は。

僕は僕の意志で以て、現在の環境から吸い尽くせるだけのものごとを吸い尽くしてしまうつもりでいる。

吸い尽くしながら、僕はここに踏みとどまって、ちゃんと成果を出してみせる*9。そこに理不尽があれば解消しようとするし、機会があれば殺してでもうばいとる*10。そう思いながら、粛々と「出来ること」を拡大している最中である。

それもこれも、記録による不完全性の自覚のおかげである。いやと言うほどの不完全性の自覚が、僕をこの背水の陣に縛り付けている。

だからこれを読む内定者の人も、是非、残り少ない学生生活を有意義に過ごしてください。そしてもし気が向いたら、その「有意義」の感情と事実を、ありのままに記録して、入社後に読み直してみてください。

そこに、何かあなたにとって大切な発見があるだろうと、僕は信じる。

| 大前研一の新しい資本主義の論点 | |

| 大前 研一 DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 ダイヤモンド社 2010-08-06 売り上げランキング : 185 おすすめ平均   大前研一の選んだ世界のエコノミストの視点 大前研一の選んだ世界のエコノミストの視点Amazonで詳しく見る by G-Tools |

| 非常識な成功法則―お金と自由をもたらす8つの習慣 | |

| 神田 昌典 おすすめ平均   成功の定義は人それぞれ 成功の定義は人それぞれ 意外かつ、具体的な《スキル》が最大の魅力です。 意外かつ、具体的な《スキル》が最大の魅力です。 「非常識」な理由は大企業勤務のビジネスパーソンの「常識」とかけ離れているから 「非常識」な理由は大企業勤務のビジネスパーソンの「常識」とかけ離れているから 成功本の"きれいごと"に疑問を感じている方へ 成功本の"きれいごと"に疑問を感じている方へ 成功する方法はたったの2つ! 成功する方法はたったの2つ!Amazonで詳しく見る by G-Tools |

*1:それこそ最初に挙げた「遊べ」onlyとかね

*2:質問を投げた後にいきなり答えを求めてじっと目を見つめるとかじゃなくて、適当な言葉をふらふらとやりとりしてプレッシャーを与えないように、相手が自分自身でしっくり来る答えを捜す時間を稼ぐ

*3:まぁ「みんなやってることをやること」に対しどう思うかは、個人の哲学に任せるしかないのだが。

*4:事実を言ってしまえば、一部の行動的な学生は掛け値なしに忙しいが、そういった人は得てして「忙しい」というワードを口にしない

*5:と、思う。ちょっとバイトはしかけたけど実際何もしてないようなもんだし

*6:正確には「役に立つ可能性がある」と表現するべきか

*7:残念ながら「全員」ではない。記録するためのコストを別の者に振り向けたいと思う人も居るし、記録それ自体が自身を縛る可能性をよく知っている人も存在するからである

*8:就活したのは2010年度生だが正直内容はほとんど同じ。2010年はちょっとカラーになってるくらい

*9:こうしてちゃんと大言壮語を吐かないと、日々の仕事に埋もれて理念を忘れてしまう

*10:元ネタを知らないと普通に物騒である

![serial experiments lain 〈期間限定生産〉 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Fyo1VA6mL._SL160_.jpg)